- その他

- 公開日:2025.5.6

更新日:2025.5.14

年収はいくら必要?注文住宅で叶える理想のマイホーム計画

目次

この記事でわかること

年収に合わせた予算目安や人気の間取り、実際の事例をもとに注文住宅の計画を考えられます。さらに、失敗しない資金計画の立て方や家族みんなが納得できる住まいづくりのポイントがわかります。本記事では年収帯別の家づくりの実態、住宅ローンの返済率の考え方、予算組みのコツもあわせて紹介。年収400万円台から1,000万円台までの具体例も交え、マイホーム購入をスムーズに進めるヒントをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。

なぜ年収を意識した注文住宅づくりが重要なのか

注文住宅は自由度が高い反面、予算管理が非常に重要です。とくに年収とのバランスを無視した計画は、将来の返済リスクを高める原因に。無理のない予算設定をもとにプランを立てることで、理想の暮らしを維持しながら、安心して住み続けられるマイホームを実現できます。

年収に合わないローンを組むリスク

年収に見合わないローンを組んでしまうと、返済が家計を圧迫し、生活の質が低下する可能性があります。教育費や老後資金にも影響が出るため、「今払えるか」だけでなく「将来も無理がないか」を考えた資金計画が不可欠です。住宅ローンは長期戦。慎重な判断が必要です。

家族構成と将来設計の見直し

家づくりでは、現在の収入やライフスタイルだけでなく、将来の家族構成や支出の変化も視野に入れることが大切です。子どもの進学や介護など、将来にわたるライフプランに合わせた住宅計画は、無理のない返済と暮らしの安心につながります。

後悔しない資金計画のための第一歩

まずは、年収や支出、現在の貯蓄状況や借入金を確認し、将来を見据えたライフプランを立てることが資金計画の第一歩です。住宅展示場や間取りの検討よりも先に「予算の枠組み」を明確にすることで、選択肢に無理がなくなり、納得のいく家づくりが実現できます。

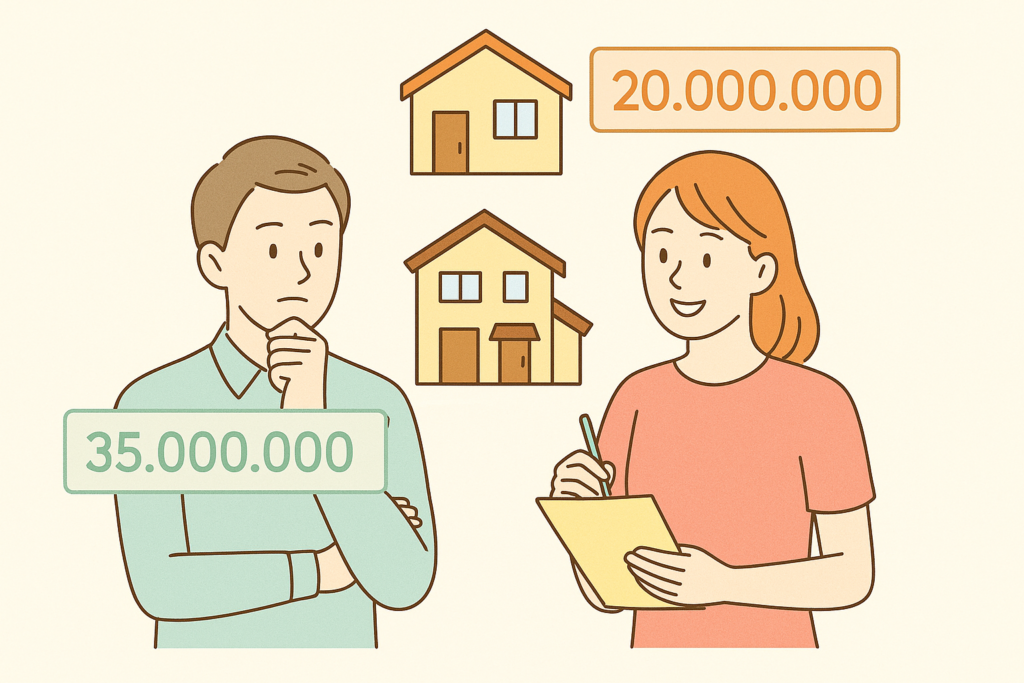

年収別に考える注文住宅の基本コスト

注文住宅では、年収に応じた「借入限度額」を把握することがとても大切です。借入限度額とは、年収や金利、返済期間に基づいて、無理なく返済できる住宅ローンの上限額のこと。年収が違えば、選べるプランや設備の自由度も変わってきます。この章では、年収300万円台〜600万円以上まで、それぞれの年収で「どんな家が建てられるのか?」を具体的にご紹介します。

年収300万円台とローコスト住宅の現実

年収300万円台では、単独で住宅ローンを組むのは厳しく、借入限度額の目安はローン年間返済額が年収の約30%。計算すると、年間返済額にして90万円前後、この返済額で可能な借入総額では2,000万円台が上限となるのがほとんどです。不動産をすでに所有している場合や、世帯年収での合算、親族からの援助がある場合は現実味が出てきます。建売などの一戸建てやローコスト住宅を検討しつつ、無理のない資金計画で夢の一歩を踏み出しましょう。

年収400〜500万円台で選べるプラン

この年収帯になると、注文住宅の選択肢が広がります。借入限度額は、年収400万円未満で年収×0.3の年間ローン支払い額、同様に400万円以上なら×0.35が比率の目安。たとえば年収400万円なら、年間返済上限は約140万円(月々約11.6万円)。借入可能額は金融機関によりますが、フラット35では約3,600万円となります。借入期間は40〜50年も選べますが、完済年齢(多くは80歳以下)や団体信用生命保険の条件は金融機関ごとに異なります。各地域の金融商品には金利や団信の特性もあるため、お住まいの地域での情報収集と試算がカギです。

年収600万円以上ならどこまで自由度が高まるか

年収600万円以上になると、借入限度額は2,500万~4,000万円台も可能となり、土地選びやプランに対する自由度が大きく広がります。世帯年収700万円以上では金融機関による優遇金利や高額ローンの取り扱いも増えます。ただし、金融商品の内容(金利・団信の充実度・完済年齢制限など)は地域や時期によって異なるため、複数の金融機関を比較・検討することが重要です。特に、年度はじめの4〜5月は商品改定が多いため、金融市場動向などの最新情報を確認して判断しましょう。

注文住宅を建てる人の平均年収と実態

注文住宅を建てる人で最も多いのが、年収700万~800万円とされる層です。実際には共働きによる「世帯年収」の合算でこのゾーンに入る家庭も多く、個人年収だけで判断するのは難しいのが現状。住宅ローンの審査が通りやすく、設備や設計の自由度も高くなるため、バランスの取れた家づくりが可能です。

平均年収700万~800万円はなぜ多いのか

この年収帯は、住宅ローンの審査で有利に働き、借入限度額も5,000万円以上となるため、希望の立地・設備・間取りの自由度が大きく広がります。また、夫婦共働きによる世帯年収でこの水準に到達している家庭も多く、団信や長期ローンの選択肢も豊富です。建築する地域によりますが、収支のバランスを取りながら安心して家づくりができる層といえます。

年収400万~600万円世帯が約20~26%となる背景

この層は、注文住宅を建てる世帯の約4分の1を占め、特に首都圏や三大都市圏を除いた地方や郊外では現実的な建築層です。世帯年収での合算や土地の相続、親からの援助などを活用し、コストを抑えたマイホーム計画を進める家庭が増えています。借入限度額は年収×0.3〜0.35が目安で、設備や間取りを工夫しながら、満足度の高い住まいを実現しています。

年収600万~800万円世帯が約25~32%の理由

このゾーンは注文住宅市場で最も多いボリューム層であり、住宅ローンの審査も安定しやすく、5,000万円超の借入も可能になります。設備やデザイン、土地選びにもこだわりを反映しやすく、「性能もデザインもあきらめない家づくり」ができる年収帯です。世帯年収でこのレンジに入る家庭も多く、金融機関の優遇を受けやすい点も魅力です。

年収800万円以上1000万円未満世帯が約17~18%の特徴

この層は、都市部や利便性の高いエリアでの注文住宅取得がしやすく、設計の自由度や設備グレードの高さが特徴です。借入限度額も増加し、6,000万円以上が購入可能となる場合が多く、断熱性や耐震性、防音などへのこだわりを反映した新築住宅も視野に入ります。自由度は高い反面、生活スタイルに合わせた堅実な資金計画が必要です。

年収と予算の目安を把握する方法

注文住宅の計画を立てるうえでまず大切なのが、年収に対する建築予算の目安を把握することです。無理な借入は将来の生活に大きな負担を与えるため、年収や家族構成、ライフプランに基づいて「自分たちにとってちょうどいい家の価格帯」を知ることが、後悔しない家づくりの第一歩になります。

注文住宅は年収の6~8倍がひとつの目安

一般的に、住宅購入予算の目安は「年収の6倍程度」とされていますが、ひとつの目安です。一方で、借入額の上限は7.5倍や10倍など、各金融機関によって異なります。たとえば世帯年収500万円なら、3,000万円~4,000万円が妥当な借り入れ範囲ですが、教育費や車のローン、老後資金の準備状況などの支出内訳によって適正額は変わります。理想の住まいと生活の両立を図るには、柔軟な予算感覚が重要です。

ライフプランや返済負担率を考慮する大切さ

注文住宅の予算を決める際は、「返済負担率」と呼ばれる住宅ローン返済額の割合を意識しましょう。多くの金融機関では、年収の25〜35%以内が望ましいとされています。また、今後の教育費や家族構成の変化、老後資金の用意など、長期的なライフプランをふまえて検討することで、将来も安心できる資金設計が可能になります。

資金計画と専門家への相談で無理のない返済を目指す

「どこまで借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返せるか」を軸に計画するのが成功のポイントです。返済計画や金利タイプの選び方は複雑なため、住宅会社やファイナンシャルプランナーなど専門家の力を借りるのもおすすめです。収入と支出のバランス、特に支出内訳を見直すことで、無理のない返済計画を立てやすくなります。

理想の住まいを叶えるための成功・失敗例

年収に見合った住宅プランを立てることは、満足度の高い家づくりにつながります。一方で、無理な返済計画や将来を見越さない仕様選びは後悔の原因に。ここでは、実際の成功事例や失敗例をもとに、どんな視点が住宅購入において大切かを整理し、理想の住まいを実現するヒントをご紹介します。

年収に合わせたプランニングで満足度が高まった事例

世帯年収500万円の共働き家庭が、4,000万円台の家づくりを実現。借入限度額の範囲内で土地選びや設備を調整し、生活にゆとりのある返済計画を立てたことで、入居後も旅行や教育費に無理なく資金をまわせています。年収に合った堅実なプランニングが、長く安心して暮らせる生活の鍵になります。

収入と返済計画のバランスを誤った失敗例

世帯年収400万円台で借入額をギリギリまで設定し、4,000万円近い家を購入したケースでは、月々の返済が重く、趣味や教育費を削らざるを得なくなったという声もあります。金融機関が貸してくれる金額=安心して返せる金額ではないため、余裕をもった資金計画が欠かせません。

将来に向けた柔軟性のある間取りや設備選びの重要性

子どもの成長やライフスタイルの変化に対応できるよう、間取りや収納、設備に「可変性」を持たせておくことは重要です。初期コストを抑える一方で、将来的なリフォームに対応できる構造や、メンテナンス性の高い設備を選ぶことで、長く快適に暮らせる住まいになります。設計段階での柔軟な発想が、後悔しないポイントに。

2000万円から3500万円の事例を活用して予算を考える

注文住宅の計画では「予算内でどんな暮らしが叶うか」をイメージすることが大切です。しかし昨今は、資材価格や人件費、燃料価格の上昇により、以前よりも建築コストが上がっており、2,000万円台の工事費で建てるのは厳しい現実もあります。この章では、2,000万円台から3,500万円までの価格帯で実現できる住まいの内容を、メリット・注意点も含めて解説します。

2000万円前後のコンパクトプランの魅力

近年、建設費の高騰により「建物価格のみで2,000万円前後」は難しくなりつつあります。ローコスト住宅であれば可能性はありますが、断熱性や気密性が低く、将来的に光熱費が高くなるケースも少なくありません。初期費用を節約しても、長期的なランニングコストやメンテナンス費を考慮すると、高性能住宅の方が結果的に負担が少ない場合も。予算が限られる場合でも、性能とのバランスを慎重に検討することが大切です。

2500万円前後で広がるデザインと間取りの幅

2,500万円前後では、ローコストからミドルクラスへの橋渡し的な予算帯。シンプルながらも間取りに工夫を取り入れたり、収納計画や自然素材の採用で、暮らしやすさと心地よさを両立させるプランが可能です。高性能な断熱材や窓サッシの選択も検討しやすく、家計にやさしい住宅を実現しやすい価格帯です。

3000万円前後で実現するハイグレードな設備

この価格帯になると、工務店かハウスメーカーに依頼するかで異なるかもしれませんが、性能・設備・デザインのバランスが取りやすくなります。トリプルガラスや高断熱外壁、ハイグレードな設備も導入しやすく、ZEHや長期優良住宅の基準を満たす仕様も視野に入ります。初期投資は上がりますが、光熱費削減や補助金制度の活用で、長期的な暮らしの安心につながります。

3000万円から3500万円までのゆとりある設計

3,000万円を超えると、プラン・設備ともに妥協のない家づくりが可能になります。例えば勾配天井や造作収納など、家族のライフスタイルに合わせた設計提案がしやすくなります。さらに、建築地や外構・庭へのこだわり、素材・意匠・性能に一貫性をもたせた上質な住まいを実現できる価格帯です。

ライフプランをふまえた資金計画と予算組みのポイント

注文住宅の計画では、建築費だけでなく、その後の暮らしまで見据えた「ライフプランに基づく資金設計」が欠かせません。子どもの教育費、老後資金、車の買い替えなど、将来の大きな支出や生活費の変化も想定し、無理のない返済計画を立てることが安心の家づくりにつながります。ここでは、予算の考え方と重要な視点をご紹介します。

教育費や老後資金とのバランスの取り方

家を建てる時期は、教育費のピークや老後資金の準備と重なりやすいタイミングでもあります。住宅ローンに資金を集中させすぎると、進学や老後にゆとりが持てなくなる恐れも。長期的なキャッシュフローを見える化し、「住宅+教育+老後」すべてのバランスを考えた予算配分が重要です。

金利タイプの選び方とシミュレーションの重要性

住宅ローンの金利タイプには固定金利・変動金利・期間固定型がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、家計の安定性やライフプランによって向き不向きがあります。金利上昇リスクを想定したシミュレーションや、複数パターンの返済計画を比較することで、将来の安心感が大きく変わります。

無理なく支払える返済負担率の目安

住宅ローンの返済負担率(年間返済額÷年収)は、金融機関の審査基準では30〜35%以内が多いですが、実際に無理なく生活するには25%前後が理想とされています。共働きの場合は「世帯年収」で計算できますが、将来的な収入変動も考慮し、余裕を持った返済設計を心がけることが大切です。

まとめ

家づくりは、年収や家族構成、将来設計に合わせて無理なく進めることが、満足度と安心につながります。資材価格や光熱費の上昇など厳しい現実もありますが、建て方や住宅性能の工夫で将来のコストやリスクを抑えることは可能です。

クラッチでは、年収に応じた資金計画のご相談から、構造計算に基づく高性能な住まいづくりまで、自社一貫体制でサポート。あなたに本当に合った“ちょうどいい”家を一緒に考えます。

「うちの年収でも建てられる?」そんな疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

資金計画のシミュレーションから、実現可能なプランのご提案まで、プロの視点で丁寧にお手伝いします。理想の住まいづくり、はじめの一歩をクラッチと一緒に。

よくある質問

年収が低くても注文住宅を建てられるのか

年収が低くても、世帯年収での合算や親族からの支援、土地の有無によって注文住宅が実現するケースはあります。重要なのは、年収に見合った借入金額と、将来を見据えた返済計画を立てること。資金計画からしっかりサポートする会社を選ぶことで、安心してマイホームへの一歩を踏み出せます。

間取りは建築会社にどの程度要望できるのか

注文住宅の大きな魅力は、間取りを自由に設計できること。ただし、建物の構造や法規制によって制限が出る場合もあります。クラッチでは、お客様のライフスタイルやご希望を丁寧にヒアリングしながら、無理のない形で要望を反映させたプランをご提案しています。

頭金ゼロで住宅ローンを組むことは可能

住宅ローンは、あくまで「年収や返済能力」に基づいて審査されるため、頭金がなくても借入可能なケースが多いでしょう。実際にフルローンを取り扱う金融機関も多く存在しますが、土地や建物の契約時には申込金や手付金などの契約金が必要となる場合もあります。まずは資金計画の段階で、具体的な費用と流れを把握しておきましょう。

仮住まいなどの諸費用はどれくらいかかるのか

建て替えや土地購入に伴う仮住まいの費用は、各都道府県の地域や住戸タイプにもよりますが、家賃・引っ越し費・敷金礼金などを含めて30万〜80万円程度かかるケースが一般的です。住宅予算とは別に諸費用枠を確保しておくと安心です。

住宅ローンの審査で重視されるポイントとは

金融機関が重視するのは「返済能力」や「借入金の有無」や「支払状況」です。具体的には年収、雇用形態、勤続年数、他のローン状況、そして返済負担率など。物件の担保評価も加味されます。また、借入額に対しての自己資金の有無や、収支バランスの良いライフプランも評価に影響します。事前審査の段階で不安点を整理しておくと安心です。

WRITER

サイト運営者

CRATCH運営

クラッチの注文住宅はお客様の持つ家づくりの想いを共有し、つながることから始まります。性能が高く、空間、デザインの満足度の高い家づくりを行っています。